Web制作担当者必見!集客・売上に繋がる「成果の出る」サイトの作り方

世の中にはほぼ無数といっていいほどのWebサイトがあり、日々、新しいサイトが公開されています。「新しい事業・サービスの立ち上げ」「古くなったサイトのリニューアル」など、制作の背景は様々です。

「サイトを制作する」となると、必要な準備物はたくさんありますよね。みなさんもサーバー・ドメイン、サイトに載せる原稿や画像、キャッチコピー、デザインの参考サイトなどが思い浮かぶのではないでしょうか?しかし、それだけではその先に期待する「成果」を出すことは難しいかもしれません。

Co-Creationでは、これまで多くのサイト制作をご支援させていただきましたが、ほとんどのお客様が「あればいいだけのサイト」ではなく、多くの人に認知され「集客・売上・採用」に繋げたいという明確なビジネスの目的をお持ちです。

もしあなたが、集客や売上に繋がる「成果の出るサイト」を作りたいのであれば、できる対策はもっとたくさんあります。

そこでこの記事では、Web制作の専門知識がない方でも理解できるよう、「成果を出すためのサイト作り」のポイントを徹底解説します。具体的な事例を交えて解説していますので、ぜひご覧ください。

成果を出すための大前提

どんなにデザインが素晴らしく、おしゃれなホームページを制作しても、それだけで訪問者数が増えたり、集客できるわけではありません。サイトから問い合わせを増やし、自社の商品やサービスを顧客に届けるためには、制作前後でWebサイトの戦略的な計画(=SEO・マーケティング)が不可欠です。

よく、問い合わせに繋げるために「良いデザインにしたい」「しっかりとSEO対策を施してほしい」とご依頼いただくのですが、これは半分正解で半分間違いです。

もちろん、ユーザーにとって魅力的で使いやすいデザインは、滞在時間を延ばし、エンゲージメントを高める上で非常に重要です。しかし、デザインはあくまで入り口であり、問い合わせの増加や集客そのものを保証するものではありません。

また、サイト制作時のSEO対策は、検索エンジンにサイトの存在を知らせ、適切に評価してもらうための「基礎工事」のようなものです。成果に繋げるためには必要な基礎工事ですが、そこが本質ではありません。

基礎がしっかりしていても、その上に「価値のあるコンテンツ」という建物がなければ、ユーザーに響くことはありません。ユーザーが本当に求めているのは、デザインの美しさやSEO対策の完璧さではなく、「自分の悩みを解決してくれる情報」や「欲しい商品・サービス」なのです。

つまり、デザインも大事ですが、構成やコンテンツを意識した方が集客・売上につながるサイトになるのです。

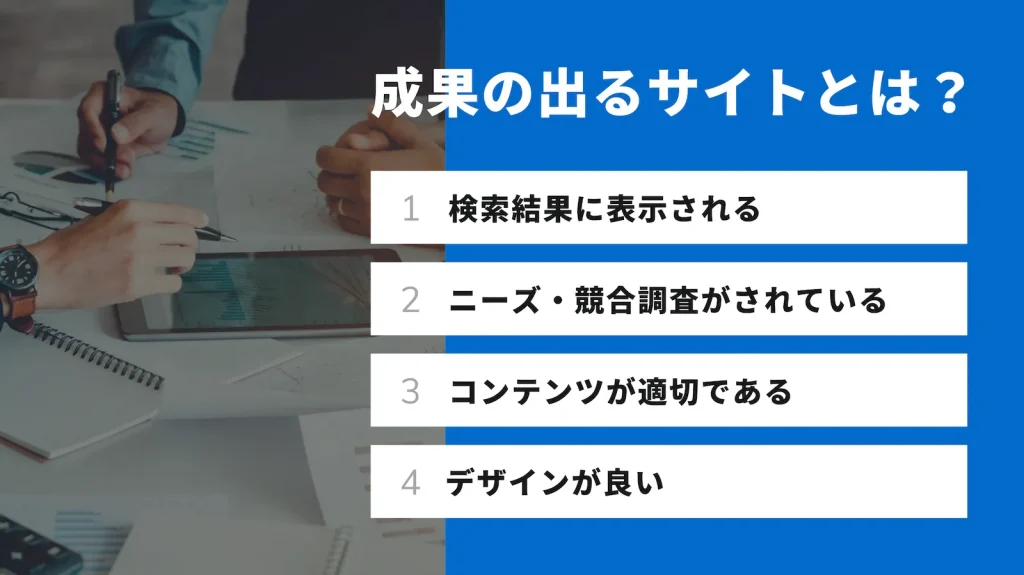

成果の出るホームページとは?

「集客・売上・採用」といった成果に繋げるには、そもそもユーザーに行動を起こしてもらわなければなりません。このサイト上で起こしてもらいたい行動を、コンバージョン(CV)と呼びます。例えば、以下のようなものがコンバージョンに該当します。

- ホワイトペーパー(お役立ち資料)ダウンロード

- ウェビナー申し込み

- サービス紹介資料ダウンロード

- 無料会員登録・トライアル

- 問い合わせ・お見積もり

ユーザーが最終的に「成果」につながる特定の行動を起こしてくれた場合に、「コンバージョンした」と言います。つまり、ユーザーをコンバージョンさせるための戦略・設計がしっかり練られたサイトが「成果」に繋がるサイトだと言えます。それでは、コンバージョンさせるための戦略・設計をもう少し噛み砕いてみていきましょう。

様々な要素があると思いますが、Co-Creationでは、下記の4つが「成果」の出る戦略・設計だと考えます。

1. 検索結果に表示される

検索結果で表示されなければ、チラシやSNSからの流入に頼る他ありません。制作時にはしっかりSEO対策を行い、制作後は定期的に更新することが重要です。

2. ニーズ・競合調査がされている

ユーザーが訪問してくれたところで、比較検討された時に他より魅力を感じない限り、選ばれることはありません。そこで、顧客のニーズや周辺の競合サービスをしっかりと事前調査することが重要です。

3. コンテンツが適切である

ユーザーが訪問した際に、必要としている情報を必要なだけ提供しなければ、不安材料が残り、「他のサイトも見てみよう」と離脱が生まれます。また、ページや情報量が少ないサイトはGoogleから見ても「ユーザーへの情報提供が少ないサイトだ」と判断され、SEOにも悪影響となります。

4. デザインが良い

訪問したユーザーにとって、使いにくい・見にくいというのは、ストレスになり、すぐに離脱されてしまいます。(かっこいい・かわいいはデザインではなく、アートです。)

どこを見れば何が書いてあるか明確で、ストレスなくお問い合わせに繋がる導線設計をする必要があります。

それぞれ具体的に見ていきましょう。

1. 検索結果に表示される

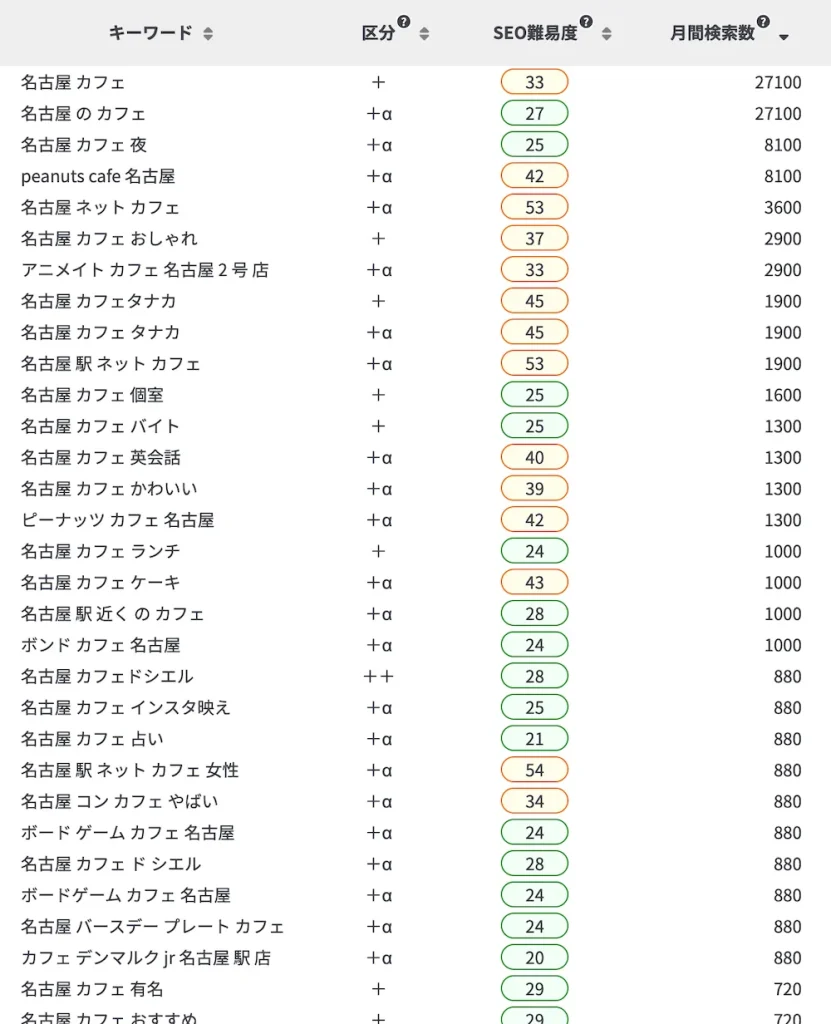

適切なキーワード選定

ユーザーは、何かを検索するときに特定のキーワードを使いますが、自分のサイトを見つけてもらうためにサイトの各ページで狙うキーワードを設定します。そのためにターゲットが検索するであろうキーワードを推測します。

例えば、名古屋にあるカフェのサイトならば、「名古屋 カフェ」と検索されることが想定されるので「名古屋 カフェ」というキーワードを意識してサイトを制作します。これらのキーワード選定は、キーワード調査ツール(Googleキーワードプランナー・ラッコキーワードなど)を活用すれば、月間の検索ボリューム数や、ユーザーが検索しているキーワードを把握できます。

しかし、一筋縄でいかないのがキーワード選定。キーワード調査ツールで調べて終わり、というわけではありません。

なぜなら、他の名古屋のおしゃれなカフェも皆「名古屋 カフェ」というキーワードで対策しますし、「カフェ」「名古屋 カフェ」といった多くの人が検索するキーワード(ビッグキーワード)は競合が非常に多く、大手の情報サイトや有名チェーン店が上位を独占しているため、新しく作ったばかりのサイトが上位表示を狙うのは至難の業だからです。

狙うべきは、「そこそこ検索されていて、なおかつ競合が少ないキーワード」です。

「名古屋 カフェ」よりも、「名古屋 カフェ インスタ映え」「名古屋 カフェ 個室」といったように、キーワードを複数組み合わせたり、より具体的に検索する人が使うキーワードで対策するのです。

これらのキーワードは、検索ボリュームはビッグキーワードに比べて少ないものの、検索している人の目的がより明確です。そのため、あなたのサイトがその人のニーズに応えることができれば、高い確率でコンバージョンにつながるのです。

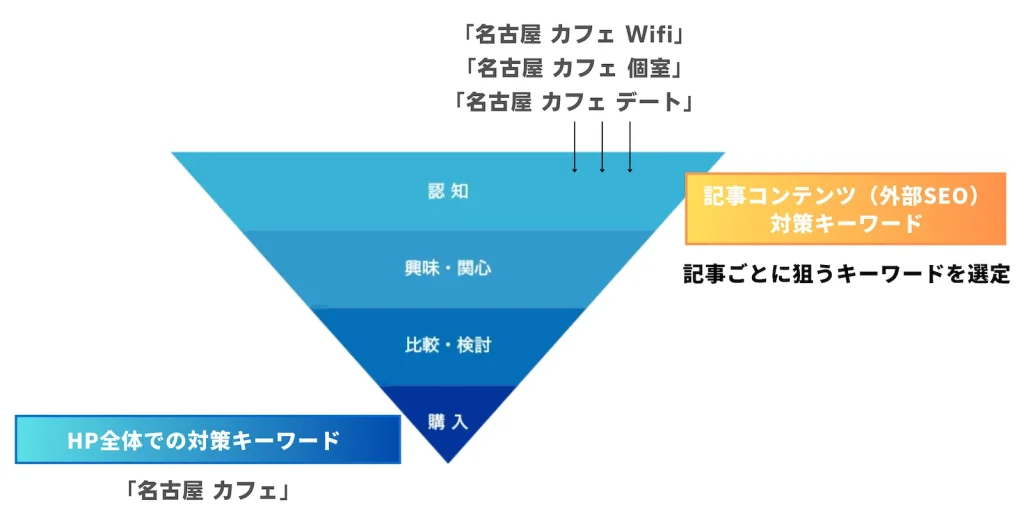

記事の定期更新

成果の出るWebサイトにするには、サイトの根幹となるページだけでなく、ブログ記事などのコンテンツを定期的に更新していくことが非常に重要です。

なぜなら、サイトのメインページで対策できるキーワードには限界があるからです。「名古屋 カフェ」というキーワードで上位表示を狙ったとしても、それだけでは「ランチ」を探している人や、「個室があるカフェ」を探している人など、異なるニーズを持つ層にはリーチできません。

そこで、様々なユーザーのニーズに応えるため、特定のキーワード(例:「名古屋 Wi-Fi カフェ」「名古屋 カフェ 個室」)を狙って記事コンテンツを更新していきます。記事を通じて多様なニーズを持つユーザーをサイトに呼び込み、それぞれの記事からメインのサービスページへ誘導することで、問い合わせや来店といった成果へと繋げることができます。

つまり、むやみやたらに記事を書くのではなく、月間検索ボリューム数を調べた上で、需要がある・流入が見込めそうなキーワードで対策した記事を書いていくということですね。このように、サイトのメインのキーワード選定と、記事1つ1つのキーワード選定の両輪で対策をする必要があります。

記事の執筆は手間がかかる作業ですが、継続して良質なコンテンツを積み重ねていくことで、サイト全体の評価が上がり、より多くのキーワードで上位表示されるようになります。これが、「記事を定期的に更新する」ことの最大のメリットです。

2. ニーズ・競合調査がされている

競合調査

前述の「そこそこ検索されていて、なおかつ競合が少ないキーワード」を選んだとしても、同じような特徴を持ったカフェがやはり同じキーワードで対策していることが考えられます。そこで、実際に上位に検索されうるキーワードなのか、を調査します。

・(既にサイトがある場合、)自社のサイトがどのようなキーワードで流入しているか

・競合サイトはどのようなキーワードで流入を増やしているか

・選定したキーワードは上位を狙えそうか

これらの調査を通じて、あなたのカフェが「どのキーワードで、どのような独自性や強みをアピールすれば、競合と差別化できるか」を探ります。

自社の強み・弱みの把握

自社サイトが意図していなかったキーワードで流入を得ている場合、それはユーザーから見て自社が持つ潜在的な強みである可能性があります。逆に、狙っていたキーワードで流入がない場合は、そのキーワードにおけるコンテンツやSEO対策が不十分であると判断できます。

競合との差別化ポイント

競合がどのようなキーワードで流入を増やしているかを知ることで、競合がどの顧客層にアプローチしているのか、どのようなニーズに応えているのかを把握できます。これにより、競合がまだ手をつけていないニッチなキーワードや、自社独自の強みを活かせるキーワードを見つけ出し、差別化を図ることができます。

また、他社のドメインパワー(検索エンジンからの信頼度を数値化したもの)やインデックス数(Googleに登録されているページ数)などを調べることで、そのサイトの評価がどれくらいあるかを推測できます。このように、単にキーワードを選ぶだけでなく、そのキーワードで「実際に勝てる見込みがあるか」という視点で競合を分析することが、効率的に成果を出すための重要なステップとなります。

ターゲットのニーズ調査

次に、ユーザーがどんな悩みや課題を抱えているのかを深く掘り下げましょう。ユーザーのニーズ・悩みを理解し、それに応えるコンテンツを載せることで、「これは私のためのホームページだ!」と感じるようなコンテンツを作ることができます。

ここでは実際にCo-Creationがご支援した事例をもとに、ターゲットの顧客ニーズや悩みを調査する方法を2つご紹介します。

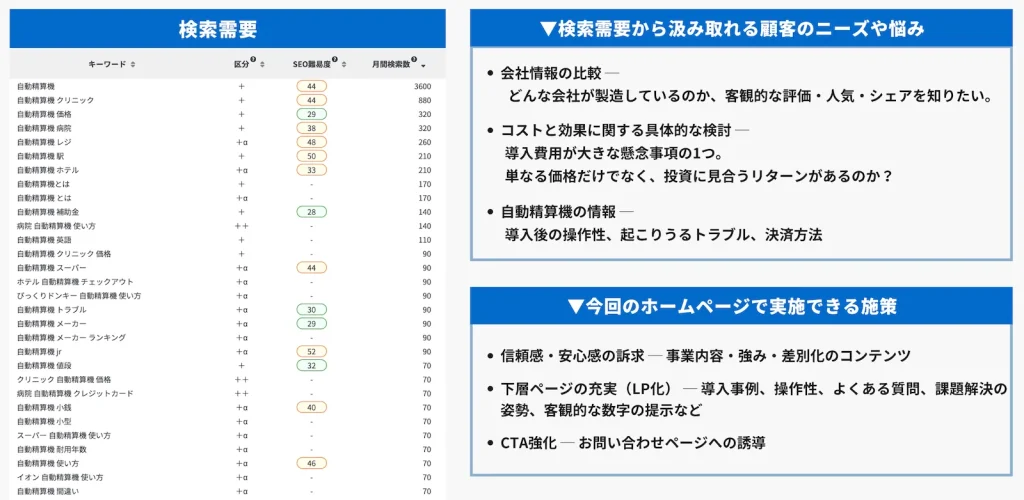

①検索需要からニーズを汲み取る方法

ユーザーが検索で打ち込むキーワードは、そのまま彼らが抱える疑問や悩みの表れです。

下記は、病院やクリニック向けの自動精算機を製造販売している会社様の事例です。「自動精算機」というキーワードで対策をするため、その検索ボリュームを調べた結果です。

検索数を調べると、「自動精算機+補助金、+値段、+価格」などのキーワードで調べられています。つまりここから読み取れることは、導入費用が大きな懸念事項の1つであるということ。

また、「自動精算機+メーカー、+ランキング」などでも調べられています。ここからは、「どんな会社が製造しているのか、客観的な評価・人気・シェアを知りたい」というターゲットのニーズが読み取れます。

そのため、制作するサイトには、価格やコストパフォーマンスに関する詳細な情報を盛り込んだり、企業としての信頼感や安心感を訴求するための「事業内容・強み・差別化のコンテンツ」を入れた方が良いと言えそうです。

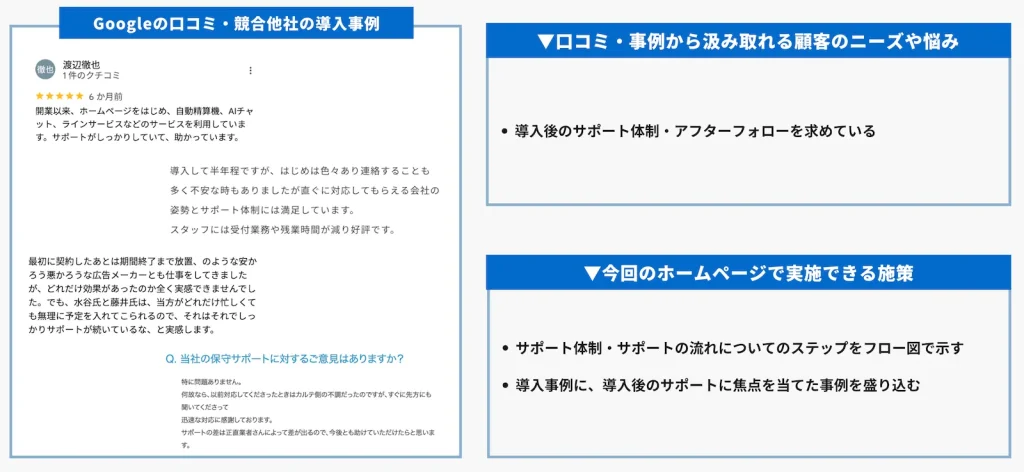

②Googleの口コミや競合他社の事例をチェック

次に、Googleの口コミや競合他社の事例などを徹底的にチェックします。

先程の会社様の例ですが、Googleの口コミをたくさん見ていると、ある程度ユーザーが求めていることが見えてきます。それは、導入後のサポートを言及している口コミが多かったこと。すなわち、ユーザーは導入後のアフターフォローを求めている、ということが推察できます。

なお、検索需要には、「自動精算機+サポート」のようなキーワードは検索されていなかったので、これは新たな発見です。

したがって、サイト制作で実施できる施策としては、サポート体制や流れについてのステップをフロー図で示したり、導入事例に、導入後のサポートに焦点を当てた事例を盛り込む、といったコンテンツがユーザーのニーズを満たすと言えそうです。

特に、悪い口コミは良い口コミの5倍書かれると言われるほど、ユーザーの不満や課題が凝縮されています。これらのネガティブな意見にこそ、あなたのビジネスが提供できる価値を見出すヒントが隠されています。ユーザーが「こんなことに不満を感じているのか」と理解し、その課題をあなたのサービスや商品がどう解決できるのかを、サイト上で明確に訴求することも可能です。

3. コンテンツが適切である

コンテンツ構成

前述の通り、2. で見えてきた顧客のニーズや悩みに対するアンサーを、制作するサイトのコンテンツとして盛り込みます。よく「競合他社が載せているコンテンツをうちも取り入れよう」と考えがちですが、必ずしも競合サイトの情報が全て自社に必要なコンテンツとは限りません。

成果を高めるためには、サイト制作の段階で「何を載せるのか、何を載せないのか?」も踏まえた、ユーザーの悩み・課題を漏れなく解決できるコンテンツ構成にすることが大切なのです。

そして、掲載するコンテンツが決まったら、今度はそれを「どういう順番で」「どのように」「どういった表現で」見せていくか?を考えます。

この時、よく使われるのがカスタマージャーニーを意識した構成です。カスタマージャーニーとは、ユーザーがあなたのサービスを知り、興味を持ち、最終的に購入や問い合わせに至るまでの行動と心理の変化を旅(ジャーニー)に例えたものです。

例えば、初めてあなたのサイトを訪れた人は、まだサービスや商品についてほとんど知りません。そのため、まずは「導入」として彼らが抱える悩みに共感し、解決策を提示するコンテンツが必要です。次に、興味を持った人に向けて「検討」段階のコンテンツ、つまりサービスの詳細や他社との違い、導入事例などを提供します。そして、最後に「決断」を促すためのコンテンツ、例えば料金プランや問い合わせフォームなどを配置します。

この流れに沿ってコンテンツを配置することで、ユーザーは迷うことなく必要な情報にたどり着き、自然な流れでコンバージョンへと進んでいきます。

セールスライティング

そして、そのコンテンツをユーザーに響かせるために不可欠なのが、セールスライティングです。ただ事実を並べるだけでなく、読み手の感情に訴えかけ、行動を促すための文章術です。

サイト制作では、基本的にお客様に原稿をご用意いただきますが、そのまま掲載するのではなく、セールスライティングの観点で推敲した方がいい場合がほとんどです。(お客様はプロのライターではないので、当然と言えば当然なのですが・・・)

もちろん自社の強みは、お客様側が最も詳しい領域ではありますが、それを「Webサイトに落とし込む」となると、Webマーケティングを基にした、専門的な知識が必要となります。

例えば、「この商品(サービス)の特徴は〇〇です」と記載された文章をよく見かけます。しかし、ユーザーが本当に知りたいのは、「この商品(サービス)を使えば、あなたの〇〇という悩みが解決し、理想の未来を手に入れられます」という、商品(サービス)を導入した先にユーザーが得られる結果なのです。ベネフィットとも呼ばれます。

パーソナルジムのホームページを例に挙げます。「マンツーマンの指導で、効率的に痩せられる」という文章は、サービスの特徴やメリットを伝えていますが、本当にユーザーが求めているのは、その先にある結果、つまりベネフィットです。

セールスライティングでは、ユーザーが手に入れられる未来を具体的に描写します。「マンツーマンの指導で理想の体を手に入れ、自信が持てるようになる」「異性からも注目され、新しい自分に出会える」といったベネフィットを伝えることで、読み手は「このジムに通うことで、自分もこんな風になれるんだ」と強くイメージし、行動を起こしたくなるのです。

原稿全体で、読み手の心に深く刺さり、行動を促す言葉を選ぶことで、あなたのサイトは単なる情報提供の場ではなく強力な営業ツールへと変わるのです。

4. デザインが良い

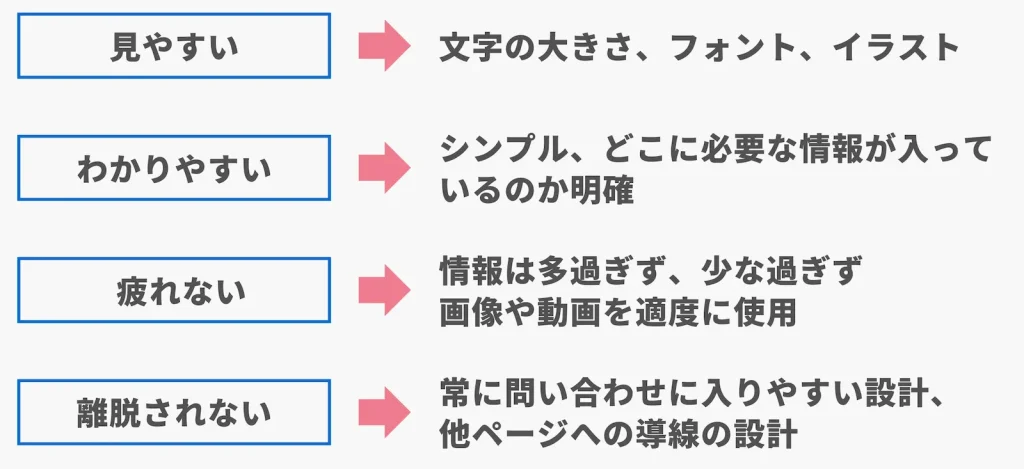

「デザインが良い」と聞くと、多くの人が「おしゃれ」「かっこいい」「かわいい」といった、視覚的な美しさをイメージしがちです。しかし、Webサイトにおける「良いデザイン」とは、単なるアートではなく、課題解決のためのデザインであり、ユーザーがサイトを快適に利用し、スムーズに目的を達成するための「機能美」を指します。

Co-Creationの考える「成果に繋がるデザイン」は、以下の4つの要素を満たしていることです。

見やすい

視覚的な快適さは、ユーザーがサイトに滞在し、コンテンツを読み進めるための最初の障壁を取り除きます。

文字の大きさ、フォント

小さすぎる文字や読みにくいフォントは、ユーザーにストレスを与え、すぐにサイトを離れる原因となります。誰もが快適に読める適切な文字サイズと、視認性の高いフォントを選びましょう。

イラスト

複雑な情報や退屈になりがちな説明も、適切なイラストを挿入することで、視覚的に分かりやすく、理解しやすいものになります。ただし、イラストが多すぎたり、サイトの雰囲気に合わないものは逆効果になることもあります。

わかりやすい

ユーザーが迷うことなく、必要な情報にたどり着けるようにすることが重要です。

シンプル

サイトの種類にもよりますが、基本的にはごちゃごちゃとした装飾や複雑なレイアウトは避け、情報を整理してシンプルに提示することが大切です。

どこに必要な情報が入っているのか

サイト全体の構成が論理的で、メニューや見出しを見ただけで、どこにどのような情報があるのかが一目で理解できるデザインであるべきです。例えば、問い合わせボタンは常に目立つ位置に配置するなど、ユーザーの行動を促す要素は分かりやすく提示します。

疲れない

ユーザーが長時間サイトを閲覧しても、ストレスなく情報を得られるような配慮が必要です。

情報は多すぎず、少なすぎず

ユーザーが必要としている情報を漏れなく提供することは重要ですが、一度にあまりにも多くの情報を詰め込みすぎると、読むこと自体が疲労につながります。重要なポイントを絞り込み、簡潔に伝える工夫が必要です。

画像や動画を適度に使用

文字ばかりのページは単調で疲労感を与えがちです。適切な位置に高品質な画像や動画を挿入することで、視覚的な変化を与え、ユーザーの理解を助け、飽きさせずに読み進めてもらうことができます。

離脱されない

ユーザーがサイト内で迷子にならず、最終的な目標(コンバージョン)に到達できるように導くことが、離脱を防ぐ上で最も重要です。

常に問い合わせに入りやすい設計

ユーザーが「問い合わせたい」と思った瞬間に、すぐにアクションを起こせるよう、問い合わせフォームや電話番号へのリンクは常に分かりやすい場所に配置しておくべきです。ヘッダーやフッター、サイドバーなど、主要な箇所に設置することが効果的です。

他ページへの導線の設計

ユーザーが興味を持った際に、関連する他のページへスムーズに移動できるようなリンクやバナーを適切に配置します。「もっと詳しく知りたい」というユーザーの欲求に応えられる導線は、サイト滞在時間を延ばし、エンゲージメントを高めます。

これらの要素を意識したデザインは、単に見た目が良いだけでなく、ユーザーの行動を促し、最終的に「成果」に繋がる、強力なビジネスツールとなります。 サイト制作においてデザインを考える際は、常に「ユーザーがどう感じるか」「ユーザーがどう行動するか」という視点を持つことが不可欠です。

まとめ

今回は、成果の出るサイトの作り方について解説してきました。ただ制作するだけではなく「成果」までコミットしようとすると、下記のように考えるべきことがたくさんあります。

- 適切なキーワード選定

- 記事の定期更新

- 競合調査

- ターゲットのニーズ調査

- コンテンツ構成

- セールスライティング

- デザイン

用意した原稿・画像をそのままサイトにするだけでは「成果」に繋がらないことをご理解いただけたのではないでしょうか?

Webサイト制作は、「ただサイト化する作業」ではなく、あなたのビジネスを成功に導くための戦略的なプロジェクトです。

Co-Creationが考える「成果の出るサイト」は、これらの要素をすべて網羅し、ユーザーの行動心理に基づいた緻密な設計のもとにつくられます。サイト制作後のお客様の真のビジネスゴールを共有し、お客様の強みや市場の状況を深く理解することで、初めてユーザーに響くコンテンツや、離脱されないための導線、そして信頼性を高めるデザインが実現します。

もし、単なる「挨拶代わりのサイト」ではなく、集客や売上、採用といった具体的な成果を求めるのであれば、制作前の段階から「マーケティング」という視点が必要なことを頭の片隅に入れておいていただけると幸いです。

Co-Creationでは、お客様の漠然とした「良いサイトを作りたい」という想いを、具体的な「成果」へと変えるためのパートナーとして、これらの制作プロセスを共に歩んでまいります。

サイト制作を検討されている方は、ぜひ一度、ビジネスの課題や目標をお聞かせください。